矢切と水上勉氏の旧住居跡

矢切は、子供のころから、市川に行く際は必ずバスで通った場所で、馴染みがある。また、常磐線で松戸に帰ってくる際に、松戸側を眺めると矢切地区の斜面林が見え、ほっとした気持ちになるのは私だけだろうか?

そんな矢切地区に水上勉氏が住んでいたこともあり、矢切駅前の植込み内に”水上勉氏旧居跡”という記念碑もある。旧居跡と書いてあるので、当初は強い関心も無く、ここなのかな?という程度の見方しかしていなかった。しかし、松戸に存在した射撃場について調べていく中で、或いは水上勉氏の事を調べていく中で、分かってきた事がいくつかあった。

それを今回は掘り返して、幾分ビジュアル化して発表してみたいと思う。

水上勉氏の旧居

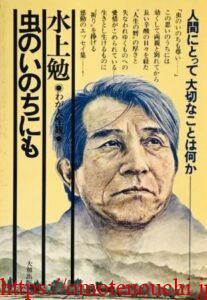

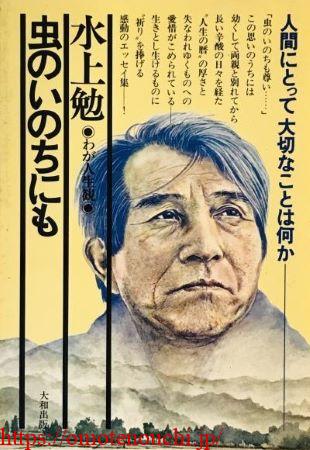

虫のいのちにも (わが人生観)

『虫のいのちにも (わが人生観)』大和出版に「翌三十二年九月、松戸市下矢切一二三に転居」

『石を抱いた樹下』 (講談社文庫)「三十二年九月、松戸市下矢切一二三に転居」

と書かれているので、松戸市下矢切123で間違いないのであろう。

又、『凍てる庭』に「松戸市矢切一二三番地というその地域は、まだ芋畑の連続で、雨が降ると、道はぬかるみ、長靴を履かないと歩けないほどの新開地だった」と書かれ、奥様の本名は叡子であるが、英子と記述したり名前は仮名にしているものの、住所はそのままなので、プライバシーをうるさくいう現在とは程遠い、大らかな時代だったのだと思う。

立身台について

下矢切はどんな地区?

水上勉氏の文章で表現されている下矢切は畑ばかし・・・というイメージである。ここがどんな場所であったのか、ざっと調べてみた。松戸市土地区画整理組合連合会の発行した『未来への遺産』という本がある。この本は松戸市における土地区画整理に関する概要が書かれている。この中に松戸市立身台土地区画整理組合が出てくる。

『未来への遺産』より立身台区画整理 昭和50年撮影

水上勉が住んでいた下矢切123は、松戸市第一号の区画整理事業として宅地化された、立身台土地区画整理事業に含まれ、最も南端の場所にある。現在の場所で言うと北総線矢切駅付近。この立身台土地区画整理事業は昭和15年に認可になり、間に戦争を挟んだので換地が遅れたが、実際に換地認可されたのは戦後だ。

立身台土地区画整理事業

- 事業認可:昭和15年1月16日

- 区画整理工事完了:昭和29年8月末

- 換地計画認可:昭和30年1月24日

ただ、認可された1940(昭和15)年という時代は、日中戦争から大東亜戦争、太平洋戦争に移る過渡期で、とてもではないが、区画整理事業は延期せざるを得なかったと思われる。換地認可に15年もかかってしまったのは、そのためだろう。上の写真では分かりにくいと思うので、現代のマップの上に落としてみたのが下図である。中央のピンク色のポリゴン。

資料を見ていくと立身台区画整理には保留地が無かった。通常、保留地はディベロッパーとの取引に使い、区画整理の工事代金に充て、組合側の費用負担を減らす役割を担うが、これが無ったという事がどういう事かは分からないが、”やきりの話”(石原修著)によれば「予算は7200円、県より補助金として1800円が支出」となっていたようだ。

又、松戸市に立身台区画整理事業の区割りの街区図があった。

ただ、非常に見ずらかったので、現在の地番に合わせて、これをGIS化し、グーグルマップに落とした絵が下図である。歴史的には確か、郵便局の所からとなっていたので、上部一部が欠けているのかもしれないが、何となく状況が分かるとともう。

国際射撃場(国際射撃倶楽部)の周辺

水上勉さんの下矢切宅の直下にあった国際射撃場(国際射撃倶楽部)については、下記のページをご参照願います。

射撃場と水上勉さんの家の関係

射撃場と水上勉氏の家

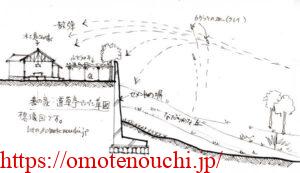

家の南面に十坪ほどの庭があった。家主が丹精した植込みもあった。大きなぶどうの木が一本あり、これが夏だったので、ひくい軒を暗くするほど枝を這わせている。青い実も鈴生りだった。越した当座は庭に出て、草花をいじってばかりいた。

ーーーーーーーーーーーー途中略ーーーーーーーーーーーー

ニッカボッカのズボンをはいたハンターが大勢集まり、何やら、ハンドルをひくと、地面からカワラケのサラがとび出て、前方の丘にむかってフワフワと浮くのをめがけて、射撃手たちが、五、六人いっせいに引き金をひく。炸裂音は同時にするので、かなり大きい。私は、射撃場の北側がなだらかな丘で、さらに、その上にセメントの塀があり、すれすれにわが家がかくれていることを、ハンターたちは知らないのだと思った。

この状態を概略の断面スケッチにしてみたのが、上図である。

三角山と蜘蛛取り

式場病院の裏へゆく途中に、三角山とよぶ、旧聯隊時代の、これも実弾射撃場跡があって、ここは、松林にかこまれた篠竹原になっていたが、蜘蛛は無数にいた。捕らえてきては、南面の庭にはなって、巣を作らせ、チョウやトンボをあたえた。

さて、これがどこなのか、私の想像を加えながらスケッチにしてみたのが、下図です。青色のAが、水上勉さんの家、青色のBが三角山のところにある森、この青色のAと青色のBを結んだ青線が多分水上勉さんが歩いたであろう道、ピンク色の屋根型が三角山で陸軍聯隊用の実弾射撃場跡の所、赤丸のゾーンが多分松林に囲まれた篠竹原で、多分蜘蛛の住処ではなかろうか?

三角山近くの蜘蛛の居場所

下のマップを拡大すると、水上勉さんの家から三角山へのルート他が見られます。

水上勉が何度も原稿用紙を買いに行った文房具屋さん

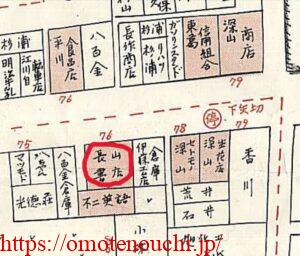

1963(昭和38)年 東京地図出版協会が発行した松戸市下矢切(及び市川市北国分町一部)詳細図

後に南部小学校の校長となられた松岡満三校長は、昭和32-3年頃は矢切小学校に勤務しており、その松岡氏曰く「当時は家も店も少なく、文房具屋はこの辺りに一軒しかなかったから、水上さんが原稿用紙を毎日のように買われたのは、バス通りに面したあの店」との事で、どうやら下矢切バス停前の長山文房具店の様だ(宮田正宏氏著「まつど文学散歩 総集編」より)

1963(昭和38)年 東京地図出版協会が発行した松戸市下矢切(及び市川市北国分町一部)詳細図

このマップは1963(昭和38)年 東京地図出版協会が発行した松戸市下矢切(及び市川市北国分町一部)詳細図より使用している。水上勉氏は下矢切に昭和32年から昭和35年までの二年間在住していたという事になっているので、多分この地図はいくらか参考になると思う。

又このマップでは長山書店となっているが、文房具も販売していて、同様の地図で1966(昭和41)年の同様の地図では長山文具店という表示になっている。

長山文具店

長女が通った小学校

水上勉著「冬日の道」にこういう記述がある。

「子はよくなつき、松戸の駅の方へ五百メートルほど歩いた先の、これも畑の中にある小学校にはいった」

水上勉氏が住んでいた下矢切123付近から500mほど松戸駅方面に歩いた先にあるのは松戸市立矢切小学校しかない。

下矢切123から松戸市立矢切小学校へのルートの一つを作ってみた。松戸街道からいくつかの入り口があるが、比較的早い時点で旧道に入るルートとしてみた。

また、畑の中にある小学校と書いてあった。昭和32年頃の空中写真が見当たらないので、昭和37年頃の空中写真にしてみたが、すでに立身台区画整理が進んでいる頃なので、畑はあるけれど、畑ばかりではなさそうだ。

水上勉さんの近隣

はばたき : 松戸市制50周年記念誌より、松戸市広報部広報課

「真夏の葬列」や「冬日の道」などで登場する大工さんの家、及び片桐さんの家をプロットした絵を作ってみたが、これは現在住んでいる人にご迷惑をおかけしてもいけませんので、公開はしないようにします。隣の大工さんの葬儀の際も水上家の家を会場にして、葬儀受付を水上勉さんと片桐一磨さんが行った様で、その時の写真も残っている。

かつては松戸も葬式は自宅で行った。門前に忌中提灯を飾り、向こう三軒両隣といえば良いのか、近所でお葬式があるとみんなで精進落としの料理を作ったり葬式の手伝いをする。私の曾祖母の他界した昭和38年も近所の人がみな手伝い葬式を出した。いつの頃から、専門の葬儀会場で行うようになったのか・・・

あたご幼稚園について

水上勉さんの近隣の一人で、片桐さんという方がいらっしゃった。この方は、水上家と非常に懇意にお付き合いのあった家らしく、片桐さん自身はあたご幼稚園の園長をされていた。あたご保育園は、旧住所でいえば、市川市北国分2480(現在の住所では、北国分一丁目9付近)で、愛宕神社にほど近い。

多分その愛宕神社からあたご幼稚園と命名したのかもしれない。すでにこの建物は無く、ほかの建物がここに建っているようだ。

矢切の地形

矢切の松戸街道と並行して走っているクネクネとした旧道を歩くと、非常に奇妙な事に気が付く。

例えば、松戸街道と旧道に挟まれているやきり幼稚園の敷地を見ると、地盤が低い。これは栗山坂下付近から中矢切の交差点付近までそういう盆地傾向の土地になっている。最初は谷津を形成している場所なのかと思っていた。ところが、明治時代の迅速側図を見ても谷津になっている訳では無かった。変だなあ・・・と暫く疑問に感じていた。

あの状態だと、近年の線状降水帯が滞留した際、床上浸水などのトラブルには見舞われないのか、少々心配になる。この疑問に対する理由らしきを見つけ、なるほどと思っている。それ”やきりの話”(石原修著)によれば、「土取り」のためらしい。

それは震災以降、東京市の市街地が荒川放水路(昭和5年完成)を超えて葛飾区、江戸川区に拡大してくる。そして鉄道沿線の小岩、新小岩、立石、亀有、金町と工場や住宅が生まれ、商店街もできていった。しかしそこは、低湿地帯で土盛りをする必要とする場所であった。その盛り土の供給場所となったのが、下総台地の丘陵地帯だった。この至近の距離にある台地では「土取り」が、各地で各様な形で行われ、運搬されていった。

ーーーーーーーーーーーー途中略ーーーーーーーーーーーー

矢切台地には中矢切から下矢切にかけて、その「土取り」の跡が今でもくっきりと確認できる。昭和初頭、矢切の土は砂層があって、良質転圧土として高値で売れたそうで、地主のなかには「土地を売るより土を売った方が儲かる」という者もいて、各地で「土取り」が行われた。その場所は、栗山では、丸山と共同墓地の裏手、下矢切では、矢切駅の正面のマツモトキヨシ薬局の裏手の西木町、矢切駅裏のクレー射撃場跡の「笑顔の湯」の場所、中矢切では、浄安寺前の県道と旧県道の間の窪地などがまず挙げられる。

ーーーーーーーーーーーー途中略ーーーーーーーーーーーー

これらの場所は、トラック一台分なにがしという請負仕事だったらしく、その仕事ぶりも荒く、場所によっては土を取り過ぎて穴ができ、水がたまって池になり、子供たちが夏の日泳いだこともあったようだ(穴は後に埋められた)。また境界で崖になったところは、体操の時間に先生が、小学生をよじ登らせたこともあったと聞く。中矢切や西木町はその典型であった。これとは違い、大規模できちんと整地されたのは下矢切の郵便局以南の一帯である。郵便局から現在の矢切駅にかけては、かつて山だったと言われる場所で、立身台と呼ばれ、新県道が造られた時は切通しのようになっていて、道路の両側は高くなっていた。その「土取り」は、下矢切東台に移住してきた子供たちに「どとりば」と呼ばれた遊び場所ともなった。

これを読んでいくと、そもそも新県道(つまり現在の松戸街道)の両側は高くなっていたが、「土取り」をやり過ぎてしまったところがあり、例えば旧道と新県道の間の窪地は過ぎた「土取り」のために低くなってしまった事になる。迅速側図で窪地、谷津が無かったのは当然だった訳だ。

下矢切と奥山版画工房

奥山儀八郎さんの住居跡

2025年4月19日撮影

これは、度々表の家にご意見を下さり、又色々な資料を送ってくださる”うしとら”さんからの情報です。水上勉氏が住んでいた下矢切に版画家の奥山儀八郎とが住んでいた。歩いて数分もかからない場所。現在プレートが貼り付けて合って、すっかり夏ツタで見えなくなってしまっているが、

奥山版画工房

下矢切193

とある。この版画工房のプレートは多分ご子息でやはり版画家の奥山義人さんが作ったものだとは思うが、水上勉さんの”水上勉氏旧居跡”はあるものの、松戸市民の記憶に残すような奥山家のそれらしきものはあるのだろうか?ちなみに私も奥山儀八郎さんの版画を数点、奥山義人さんの版画も一点所有している。

コメント