かつて存在した松戸の映画館と松戸常磐館

松戸市産業振興調査より

昭和31年頃

かつて松戸駅周辺にはいくつもの映画館が存在した。輝竜会館、松竹映画劇場、松戸常盤館、サンリオ劇場(移転後→松戸サンリオシアター→松戸シネマサンシャイン)、また成人映画として東口の弁天会館に松戸京葉劇場、松戸弁天劇場があった。この投稿では、松戸常盤館を取り上げてみたい。

松戸常盤館の存在した場所

現在の藤和シティコープ松戸本町(松戸市本町16番地4号)付近にあった。ウィキペディアでは「松戸常盤館(まつどときわかん、1920年代 開業 – 1992年8月28日 閉館)は、かつて存在した日本の映画館である。開業当時の名称は常盤館であった。千葉県松戸市内における最古の映画館として知られる」と書かれている。

これを江戸川春秋(1989年4月号 房総ネットワーク発行)、山本鉱太郎氏の書かれた江戸川物語”昭和五年の松戸鳥観図を歩く(3)の12ページに大正13年の創業と書かれている。これは取材・執筆当時の経営者森本喜芳氏からの聞き取りと思われるため、1924(大正13)年創業で間違いないのだろうと思う。

小学生の頃だったか、夏休みや正月休みの頃、大映や東宝系の映画館の輝竜会館は怪獣映画などを看板に掲げていたが、松戸常盤館は東映まんがまつりというのを催して、子供にとっては魅力的な映画館だった。

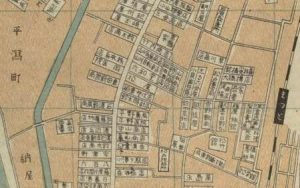

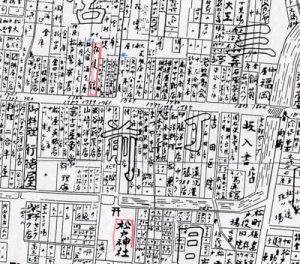

大正期に発行された松戸町案内図

大正期に発行された松戸案内

大正期に発行された松戸町案内図には常盤館と松竹館が両方とも記載されている。松戸常盤館(ウィキペディア)では、「大正末年の松戸町には、この「常盤館」1館しか存在していなかった」と記載されているが、実際は大正末年には松竹館も存在していた事になる。

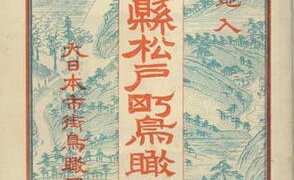

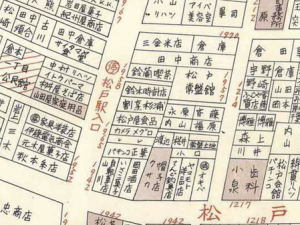

昭和5年大日本職業別明細図

大日本職業別明細図(東京交通社発行 昭和5年)より

東京交通社発行の大日本職業別明細図(昭和5年)によると、常盤館が見え、松竹も見えますね。これは度々コメントを下さるウシトラさんから、情報提供をいただき、掲載しました。いつもありがとうございます。

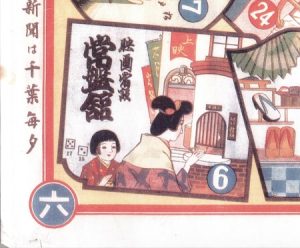

松戸町のすごろくに描かれた常盤館

すごろくに描かれた常盤館

これは1936(昭和11)年元旦用に発行された双六(すごろく)です。故渡邉幸三郎先生が昭和12年の松戸の家並み図を描かれていましたが、ほぼその頃の松戸という事になりますね。又、この絵に描かれている窓口や飾りは果たしてどうなのかよくわかりませんが、何となく楽しさが伝わってきますね。

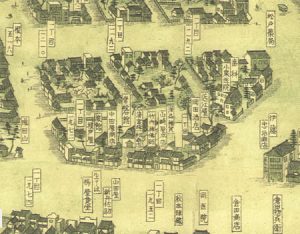

松井天山の松戸鳥瞰図

松井天山松戸鳥瞰図より

松井天山の描いた松戸町鳥瞰図には昭和五年と昭和十二年の二種類がある。私が所有しているのは昭和十二年版であり、これは常磐線の上野-松戸間の電化を記念して作られたものである。松井天山の描いた松戸鳥瞰図中央に常盤館という文字が見える。

1962(昭和37)年の商店街案内図

1962(昭和37)年商店街マップ

これは1962(昭和37)年に発行された松戸町の商店街案内図です。この頃になりますと私も微かに記憶があります。この地図の下部の左右に走る道路が描かれていますが、これは駅前通りで、右に進めば松戸駅です。この下部中央にクサカ帽子店があり、その右にてんぐ釣具店が描かれていますが、昭和の頃まで、魚七(現在の吉泉)の横にあったてんぐ屋さんが元々ここにあったのでしょうか?

又、左に縦に走る道がありますが、これが旧水戸街道で交差点の左下に忠商店とありますが、これは倉忠商店さんで、現在は市民劇場の場所です。ちなみに倉忠商店さんは、市立図書館の前に移動されています。この交差点の角に山川自転車屋さんがありますが、その北に正華さんがあります。後に正華さんはこの地図で言うと小泉歯科さんの付近に移りましたね。

また、小泉歯科さんは倉忠さんの先に現在瀟洒な建物のステンドグラス・アトリエ貴子さんがありますが、そこに移って営まれていました。考えてみるとみなさん店舗を移動されていたのを感じます。ちなみに山川自転車屋さんの一帯の区画は後に三和銀行があり、現在は一階がテナントの入るマンションになっています。もう一つ似たような時期のマップがあります。

1962(昭和37)年の商店街案内図-2

商店街マップ1962(昭和37)年

これはもう少し実寸に近い地図で、右が北になります。ご覧のとおり、映画館とあるのが松戸常盤館で、旧水戸街道から少し奥まった場所にあります。

高度成長期と映画館

いらすとや

https://www.irasutoya.com/

私が子供の頃は、テレビの登場ですでに映画業界は斜陽産業になりかかっていたものの、依然として映画は娯楽の王者である事に変わらなかった。当時は高度成長期のまっただ中で、父はサラリーマン、母は自営する軽食堂で忙しく、子供を映画に連れて行く時間がない。そこで、近所の佐藤さんの次男だったたっちゃんに連れて行ってもらったことがあったっけ・・・

このたっちゃんは、後に松戸市役所に勤め家屋調査で我が実家に来たことがあり、母が対応した。これは確か、固定資産税徴収の為の調査だったと思うがなんとも言えない。母によれば、たっちゃんは家屋に入る際に(近所だし)とても申し訳なさそうに調べていたと言っていた。

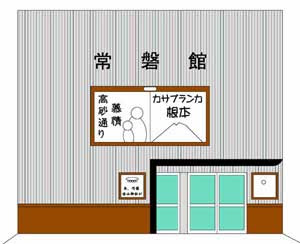

常磐館は旧水戸街道に面し奥まって鎮座し、大きな映画館ではなく庶民の映画館だった。アルミパネル様の材料縦貼り外壁で建物の左右両端は何となく局面になり、色の濃い腰板が貼られ、全体としてモダンで柔らかい印象を与えた。そして入り口近くには料金パネルがあった。

常盤館の経営

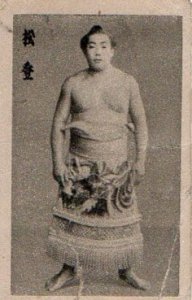

常盤館の活動弁士だった松登のお父さん

所蔵する大関松登の面子、

所蔵する大関松登の面子、

松登 対 琴ヶ濱 1956(昭和31)年

かつて大関まで昇進した松戸の力士の松登のお父さん(永井弁士)がこの常盤館で活動弁士をしていた事で知られている。ただ、無声映画からトーキーに移り変わる時代に多くの活動弁士や楽隊が職を失っているらしく、ウィキペディアによれば、この常盤館でも1934(昭和9)年から翌年1935(昭和10)年の間に何度か松戸常盤館争議が起きたらしい。

松登のお父さんもその影響で職を変えたのだろう。松登のお父さんはその後、高砂通りでカフェー栄楽を経営した。さて、松戸常盤館争議までに何度か松戸常盤館の経営者が変わったらしく、1940(昭和15)年に森本吉太郎さんが経営をする事になる。この森本吉太郎さんは後に、松竹映画劇場も手中にし、森本興業を立ち上げた。その他詳しくはウィキペディアを参照されたい。

森本氏が常盤館の経営者になった年代

江戸川春秋(1989年4月号 房総ネットワーク発行)、山本鉱太郎氏の書かれた江戸川物語”昭和五年の松戸鳥観図を歩く(3)の12ページには

地元の有志達の建てた活動写真館で・・・中略・・・所詮は素人の経営で大失敗し、銀行管理になって、昭和15年興行師の森本吉太郎さんが引き受けることになった

森本さんは松戸市内に常盤館と松竹館の二館のほかに金町や四ツ木、堀切、田端、神田、神田、小田原、熊谷など関東各地に十四、五もの映画館を持つほどの興行師であったが、戦後は金町と松戸の常盤館だけとなる

とある。先述した森本喜芳さんは森本吉太郎さんのご子息である。この森本喜芳さんについては

「私は戦争中、海軍少尉で魚雷艇の教官やってたんですよ。ところが終戦で、仕方なくオヤジの手伝いをするハメになった。別に映画が好きというわけでもなかったんですね・・・

つまりウィキペディアでは”1942(昭和17)年までには森本吉太郎さんが経営をする事になる”と書かれていたが、正確には

× 1942(昭和17)年までには森本吉太郎さんが経営をする事になる

〇 1940(昭和15)年に森本吉太郎が経営をする事になる

と訂正すべきかもしれない。

切符売りの矢沢玉喜さん

江戸川春秋(1989年4月号 房総ネットワーク発行)、山本鉱太郎氏の書かれた江戸川物語”昭和五年の松戸鳥観図を歩く(3)

江戸川春秋(1989年4月号 房総ネットワーク発行)、山本鉱太郎氏の書かれた江戸川物語”昭和五年の松戸鳥観図を歩く(3)を読むと、写真右側の切符売りの矢沢玉喜さんについて書かれている。

十六歳の時から松竹館で切符のもぎりをし、昭和十六年から常盤館に勤め

と書かれている。逆算していくと計算が合わないのだが、それはそれとして、この矢沢さんは

生粋の松戸ッ子。少女の頃から歌が大好きで、戦後はアマチュアのアカツキ楽団を結成して常盤館にもしばしば出演した。「あの頃は芝居をするにも本物の刀を使ったんですねぇ。そして進駐軍のMPが来るてんであわてて刀隠したこともありましたよ。実演するといつも超満員。二階もお客が鈴なりで、その客がわァッて前の方へこぼれてくるんじゃないかと、そりゃ毎日ヒヤヒヤでした。

それにしてもこの当時は真剣を使ったのだろうか?それと、二階もと書かれているが、私が映画を見に行った頃は、とてももう一層作れるような高さではなかった記憶がある。矢沢さんが楽団の講演をした当時と常盤館の構造がかなり違うのかもしれない。建て替えたのかな?

私、フィルム運びもしましたよ。自転車にフィルム何缶ものせて江戸川を渡り、金町まで運ぶんです、一日何回も」

こういう仕事も切符もぎりの仕事だったのかと感心するばかりだ。

市川にはインテリが多いので文芸大作が当たるが、松戸は競輪のせいか風土的にも任侠気質が色濃く、東映の任侠ものがうけるという。そして常盤館が生き残るためには、これからも東映路線でいかざるをえない。ダンディな森本さんが好きでない任侠もので行くというのも皮肉なめぐりあわせである。

市川にはインテリが多くて、松戸は風土的に任侠気質・・・というのは少々複雑な気持ちではある。

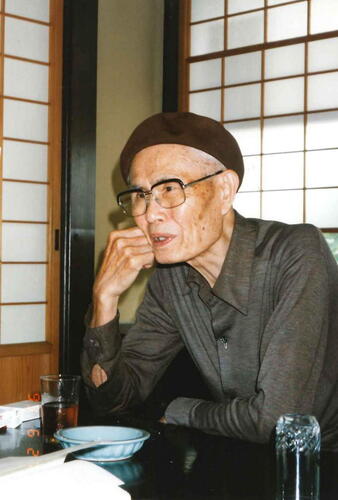

常盤館と森本興業の森本喜芳さん

常盤館と森本喜芳さん

1993年6月27日撮影

I女史より提供

2016年5月30日、松戸観光大使であり、松戸市民劇団を率いるI女史に提供していただいた貴重な常盤館の写真があるので、これを改めて貼り付けたい。上の写真は1993(平成3)年6月27日撮影された支配人森本喜芳さん(森本興業の森本吉太郎さんのご子息)と松戸常盤館です。松戸常盤館はこの前年1992(平成4)年8月28日に閉館しました。

待合室

1993年6月27日撮影

I女史より提供

入口すぐ右にあったシートで物思いにふける森本喜芳さん

常盤館点景

- 座席後ろからスクリーンを見る。 1993年6月27日撮影 I女史より提供

- スクリーン側から客席を見る 1993年6月27日撮影 I女史より提供

- 映写室 1993年6月27日撮影 I女史より提供

- 事務室 1993年6月27日撮影 I女史より提供

Iさんによる森本さんとの談話

- 森本喜芳さん 関宿屋そば 1993年6月27日撮影 I女史より提供

- 森本喜芳さんとIさん 関宿屋そば 1993年6月27日撮影 I女史より提供

それにしても、Iさん若い!この当時の私は、松戸の文化には全く向きあっていなかった。Iさんは当時から松戸への愛が強かったんだなあ・・・と感じた。

松伎館と常盤館

三井良尚氏の松戸今昔物語によれば「大正時代のこと松戸神社の近くに「松伎館」という寄席があって、三丁目の方面は賑やかだが、一丁目にも客足を引くような娯楽設備があったら、こっちももっと賑やかになるだろうというので、地元の商店街の有志が力を合わせ、大正十二年の関東大震災の直後に、ここに活動写真館「常盤館」を建てたそうです」と書かれている。

これは先述した江戸川春秋(1989年4月号 房総ネットワーク発行)、山本鉱太郎氏の書かれた江戸川物語”昭和五年の松戸鳥観図を歩く(3)の12ページによれば、

・・・大正十二年の関東大震災の直後の大正十三年、ここに活動写真館「常盤館」を建てたそうです」

という事になるのだろうか?

松伎館のあった場所

さて、松伎館とは何処にあったのか、大正時代に発行された松戸案内で調べてみる。

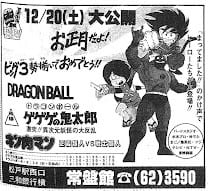

おまけ:松戸よみうり1986年に掲載された松戸常盤館の広告

松戸常盤館広告

松戸よみうり 1986年版より

菅野正さんの「平成ラストショー hp」

写真家の菅野正さんが、平成元年以降に消えていった各地の映画館の写真を掲載している素敵なホームページがある。その中に松戸常盤館の写真も掲載されていたので、リンクを貼っておきますね。下記リンクの一番下を見ると松戸常盤館の写真が出てきます。

「平成ラストショー hp」のトップページは

最後に

これは2004年に投稿し、その後バージョンアップを重ね、2016年に松戸観光大使のI女史に貴重な写真を提供され、2023年1月に再度内容を見直し、さらに2025年3月22日に江戸川春秋(1989年4月号 房総ネットワーク発行)、山本鉱太郎氏の書かれた江戸川物語”昭和五年の松戸鳥観図を歩く(3)の記述により、一部修正を行い、ここに再投稿したものです。

コメント