大木さんの倉庫のお話

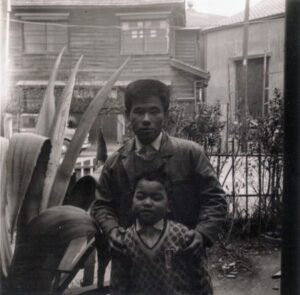

松戸米穀倉庫 1967年8月11日撮影

実家の向かいには現在住宅が建ち並んでいるが、つい最近までそこには松戸米穀倉庫があった。手持ちのアルバムを見ると少なくとも昭和三十年代初期には倉庫が写っている。下の写真は松戸市道の舗装工事のおじさんと写っている私の写真(抱っこされているのが私)。すでに正面右側の建物が倉庫、左側に事務所棟兼アパートが見える。

大木倉庫、道路工事

昭和32年頃撮影

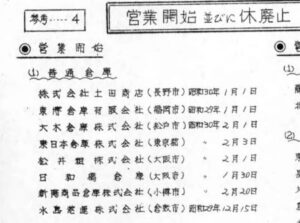

下図は昭和30年3月運輸省発行の倉庫資料という資料で

倉庫資料(昭和30年3月発行) 運輸省港湾局

大木倉庫株式会社(松戸市)昭和30年2月1日営業開始となっている。という事は松戸市道が出来る前にはすでに営業開始していた事になる。

大木さんのアパート

この松戸米穀倉庫を近所では通称「倉庫」と言った。倉庫は二棟あり一棟が300m2くらいの大きさだった。当初は大木さんご家族が住んで管理し、確か大木倉庫株式会社という名前だったと思うが、単に「大木さん」或いは「大木さんの倉庫」とも言った。

大木さんは後年、北松戸の工業団地付近に倉庫を運営していたが、今は分からない。さいたま市にも同名の倉庫があるが、同じ系統の倉庫なのかどうかは分からない。

下の写真はアパートの二階に住んで居たフルヤさんと私。正面の左の建物がアパート、右に見えるのが倉庫。

フルヤさんと私

1965年頃撮影

さて、その「大木さんの倉庫」の敷地には倉庫を管理する木造二階建ての建物があった。一階は事務所及び住まいとして使われ、二階には和室があり間借り出来た。

いわば木賃アパートという形か?ヨネノさんが倉庫側に住み、道路側には田中さん夫妻が住んでいた。田中さんのご主人は確かトラックの運転手をしていた。ヨネノさんが住んで居た頃だと思うが、ヨネノさんの家族にタモツさんという人がいた。何かの拍子に二階の階段を転げ落ちてきた事があって、近所で大騒ぎになった。

その後田中さんは引っ越して、道路側の部屋にフルヤさんが住んだ。フルヤさんは幼い頃私の切手蒐集をいきなり豊富にしてくださった人だ。フルヤさんについてはいずれ改めて書きたい。

木賃アパートは写真をご覧になって分かると思うが、下見張りの外壁で、風呂無し、共同便所、流しも共同で現在の住環境からすると貧弱だったが、昭和の頃は良く見かけた形だった。昭和四十年代のフォークソングで、南こうせつの「神田川」がある。

三帖一間の下宿に住んで横町の風呂屋に行き、寒い中で赤い手ぬぐいをマフラーにして恋人が風呂から出てくるのを待っている場面があるが、これは当時としては普通の風景だった。お風呂は近所の銭湯竹の湯ですね。

米倉庫の環境

子供の頃大木さんの「倉庫」に入ったことがある。夏にも関わらず倉庫内は冷~として実に気持ちが良い。一般的に米の保管・保存の適温13度、適湿70%と言われている。当時の倉庫はそこまで管理されていなかったと思うが、少なくとも室内気温は涼しく、そのくらいの温度だったのだろうと思う。

倉庫内は米と麻袋が醸し出す独特で、何とも言えない臭いがした。床の上にスノコが引いてあり、その上に米が入っている麻袋が積んである。積み荷の最高高さは低く設定されていたと思うが、かなりの高さまで積んであったような記憶がある。

麻は通気性が良いので、豆や米などを保存、運搬するには最適らしい。麻袋は色々な呼び方があって、ドンゴロス、トウマイ袋、南京袋、麻袋(あさぶくろ、またい)、頭陀袋(ずだぶくろ)など色々である。どうしてこんなに呼び名があるのか、不思議だが、先日、麻袋をトウマイ袋と呼んだ北九州出身の人がいた。

そこで、トウマイ袋という名前に興味を惹かれの名前の由来を少し調べてみた。

泡盛

Creative Commonsより

どうやら沖縄と関連があるらしい。1420年から始まったシャム(現在のタイ国)との交易で泡盛の製法が琉球(現在の沖縄)へ伝えられ、泡盛の原料米として、唐米(とうぐみ)と言われるインド産の硬質種を使ったらしい。

多分この唐米(とうぐみ)を運ぶ麻袋を唐米袋(とうぐみふくろ→とうまいぶくろ)と言ったことに由来するのではないか?と考えている。又、南京袋は南京米を輸入した際に呼ばれた名前らしい。南京豆ではないとのこと。

上本郷の中華料理屋「玉米家(とうまいや)」

少々話が外れる。

国道六号線と旧水戸街道の三叉路で交差する上本郷の交差点の少し手前(松戸駅より)に玉米家(とうまいや)という中華料理のお店がある。初見で店名の漢字読める人がいるだろうか?まだこの店で食事はしたことがないが、この”とうまいや”という店名は元々屋号だったのではないか?

平成2年にオープンらしいので、多分先代、先々代まで、麻袋を扱っていた事から”とうまいや”という屋号になり、それを末裔の人が店名に残したのではないか?と見ている。一度、店に行ったら店主に聞いてみたい。もし、すでに聞いたよ・・・という方がいらしたら、教えてくださいね。

米倉庫の生き物

麻袋の為か、倉庫の土間には米がたくさんこぼれていた。その中に黒い浜納豆に見えるネズミの糞がこれまた、たくさん落ちていた。さて、落ちている米をよく見ると、蜘蛛の糸の様なものと一緒にコクゾウムシを見つけることがあった。当時は、台所の流しの下に米櫃の引き出しがあって、その米櫃にも、コクゾウムシが居た。

お馴染みの存在で、気持ち悪いという感覚はなかった。

当時は、炊いたご飯に小さな石が混じっていて、勢いよく食べてその石をガリッと噛むこともあった。令和7年現在は石の混入は殆どなくて、虫一匹見つからない。そのため、どんな虫だったのか忘れてしまうほどだ。ただ、何も入っていない米というものは、綺麗すぎてむしろ気味が悪いとさえ思う。

皆さんはどうだろうか?

麻袋と手鉤、サシ

倉庫が出来て初期の頃は稲藁の米俵もあったと思うが、物心ついた頃は麻袋だったと思う。当時「倉庫」の前にはたくさんの雀が集まっていた。運搬のおじさん達が麻袋を運ぶ際に手鉤で刺し、”よっこらしょ”とばかりに肩に乗せる。この手鉤でざくっと刺す際に、どうしても米が溢れる。

或いは、サシと呼ばれる道具で、挿して米を取り出して検査する道具がある。このサシで挿した際もこぼれる。これをスズメが狙う。

手鉤

手鉤 by 表の家

この手鉤について述べている動画があるので興味がある方はどうぞ!

米刺し

私が見た米刺しは金物製だったが、古くは米を食べる際にも竹の刺しで俵に刺して適当な米を取り出し食するという形もあったらしい。詳しい事を知っている方は教えていただけますとありがたいです。

倉庫に寄って来る雀を簡単なトラップを作成して捕まえようと思ったことがあった。ザルを棒で微妙に立てかけ、棒に長いヒモをつけて、ザルの下には米を置き遠くから様子を見る。雀が入って食べ始めたらヒモを引く→棒が外れ→ザルが倒れ→雀が捕れるという寸法。

ところがこの「倉庫」はそもそも米が豊富だったために、危険を冒してまで私のトラップの米を食べようなんて奴は一羽もいなかった。

ある時期からこの倉庫に雀が集まらなくなった。理由は運搬方式の変化。トウマイ袋(麻)で運ぶという事がなくなり米を紙袋に入れ運ぶようになった。さらに、スノコと米袋約50袋の1ユニットを小型クレーン車でコンテナー式に運ぶようになったから。あの手鉤は使わなくなったようだ。

時代が変わると生態系も変わる。

米の等級

米にはJASによる等級があり、一等から五等までの五段階に分かれている。

米の等級

一番品質の良いのが一等米で品質が最も低いのが五等米。三等米は標準米として普及していた。五等米は通常くず米だと評価される事が多かったが、良い米が豊作であったり色々な理由で五等米でも十分美味しい良い米が買えるという事もあった。そんな事から「倉庫」管理者が母に教えた。

「良い五等米が入ったから五等米を買った方が良いよ」と

この様に聞いたはずだが、現在は等級は3等米までで、4等米,5等米は規格外とするらしい。

ふるい下米

大木さんの「倉庫」の管理人は何回か替わった。ある時は千葉食糧出張所という名前だった時もある。篩下米(ふるいしたまい)の確認であったと思うが、コメの大きさのチェックをしている事が良くあった。これによって等級のチェックをしていたのではないかと思う。

篩の目が1.7mmを通る割れたり、粒の小さい米はふるい下米と呼ばれ、実は品質はそれほど悪くないのに安いので、業務用に使われる。さらに1.85mmになると特定米穀、そしてくず米とランクが下がる。

2024年以降のコメ不足はこのふるい下米、特定米穀、くず米が少なかった為に、普通の一般用のコメを業務利用せざるをえなくなった事に起因しているらしい。困ったものですね。

米袋の重さについて

2024年、2025年と米が高くなりましたね。色々な理由が重なっているらしく、これだ・・・という理由は少々書きにくい。スーパーマーケットに行って、5kgで4000円超えの米ばかりの中、少しでも安いコメを買おうと物色していると、3000円台の米を見つけ嬉しくなってしまった。

ただ、よく見ると4キロ袋だと知り、がっかりする。そんな経験はありませんか?あの4キロ袋という物はソフト・ランディングと言うか、抵抗なく客に購入してもらうために小分け売り風作戦を装っている反面、言葉は悪いが騙し討ちにあっているようで、どうも感心しない。

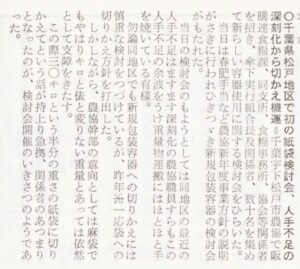

千葉県松戸地区で初の紙袋検討会

そんな悩ましい昨今の中、表の家に積極的に意見を下さる”うしとら”さんがこんな資料を送ってくださった。1964年3月の「穀用紙袋情報」

1964年3月「穀用紙袋情報」

〇千葉県松戸地区で初の紙袋検討会、人手不足の深刻化から切りかえ機運

千葉字下松戸市農協で販購連食糧課、同支所、食糧事務所、協会等関係者を招き、傘下実行組合長及関係者、数十名を集めて新しい容器使用に関する検討会をひらいた。

当日の検討会のもようとしては同地区の最近の人手不足はますます深刻化の農協職員すらもこの人手不足の余波をうけ重量物運搬にはほとほと手を焼いている有様。

勿論同地区でも新規包装容器への切りかえには慎重な検討をつづけているが、昨年末一応袋への切りかえ方針を打ち出した。

しかしながら、農協幹部の意向としては麻袋でもやはりキロと俵と変わりない重量とあっては依然として支障をきたす。

この際三十キロという半分の重さの紙袋に切りかえてという話が持ち上がり急遽、関係者のあつまりとなったのが、検討会開催のいきさつのようであった。

これを読んで、麻袋から紙袋に替わっていったのは、人手不足による効率化のためであり、同時に一袋単位の重量も変えていったことが分かった。この周辺をもう少し探っていってみようと思う。

米袋の重量について

米を扱う単位は元々、一合、一升、一斗、一石、一俵のような単位を使っていて、つまりこれは何かと言えば、体積の単位だったという事になる。

日本においては、戦後しばらくは尺貫法に基づく流通が続いていたが、戦後のGHQの政策によって1959(昭和34)年の計量法改正で尺貫法を廃止し、メートル法にしたという歴史がある。米を扱う単位もそれまでは、一合、一升、一斗、一石、一俵のような単位を使っていた。

しかし、これらは体積を測る単位なので、重量という視点で見ると今日の一俵と昨日の一俵は重さが異なる事になる。これらが計量法改正以降は体積を基準にしていた単位を重量を基準にした単位に替わったことになる。

例えば一俵は4斗で体積は72リットルであるが、重量としては60kgとした事になる。ここは頭が混乱するところなのだけど、一俵は60kgと考えよう。又、1石で2.5俵なので、1石は150kgとした事になる。10升=1斗・・・

ただ、ご飯を炊く時は、我々は「今日は3合にする?」という様に、生活の中では、いまだに尺貫法を使っている。つまり体積である。計量スプーンも大さじは15mlで、料理ではいまだに体積を併用する事になる。考えてみれば、醤油、酢、酒はそれぞれ微妙に比重も違うので同じ15mlでも重さは異なる。

これを重量で測り始めると数字に強い人なら良いのだが、あまり厳密にやりはじめると、訳が分からなくなる。また、私の本業は建築設計であり一畳、一間の表現もありますね。

我が実家は字拾石台

我が実家は字拾石台なのだが、それが、米が10石=25俵取れた事に起因するかどうかは良く分からない。1石は”成人男性が1年間に消費するお米の量”と考えられていたので、10石という事は一年間に10人分の米しか取れなかったという事になる。と考えると少々少なすぎる様な気がしないでもない。

多分この字拾石台という地名は何か違う意味がある言葉なのかもしれない。

袋の種類

米を入れる袋として、米俵、叺(かます)、麻袋、クラフト紙袋、ポリ袋が挙げられるが前者四つが下図である。

米俵

Wikimedia Commonsより

叺(かます)

Wikimedia Commonsより

麻袋

Wikimedia Commonsより

クラフト紙袋

米袋の変化の背景を調べていくと、米袋の大きさ、重さと共に荷役作業の非効率さからの脱却、謂わばイノベーションだったように読み取れる。米袋の変化の背景を調べていくと、それは米に限らず物流全体に亘る非効率と重労働を生んだ荷役作業にある様だ。

例えばトラックドライバーは荷物の積卸→運搬→入庫→格納を本人或いは複数人で作業をする事になるが、車への積卸作業において、一袋60kgもある麻袋は重すぎる。麻袋はむしろ60kgの米俵より滑って持ちにくいであろう。

一つ一つ運んでいては、時間がいくらあっても足りない重労働だったと思う。戦後まもない頃であれば、重労働としての荷役作業に従事する人も多かったとは思うものの、所得倍増経済を目指す社会背景とその後の使い捨て文化に突入していく中で、この荷役作業が効率化、変化していったのは想像に難くない。

麻袋より紙袋が良いと考えられた理由

麻袋から紙袋に変化していった過程は興味深い。東京米穀研究所出版による「米之友」1933(昭和5)年の記事に”紙製精米袋の出現に対し 是が使用価値の研究”是枝忠泰氏の文章に

「精米袋を麻袋に詰め販売する事は現在大部分の各精米営業車が採用して居る所であるが麻袋は其の値段が高価なるため一度の使用のみに止まらずこれを通袋とし何回も使用する事に迫られ其破損せるものは出来うる限りこれを修繕するが・・・中略・・・通し袋なるが故に応々其中に種々の物投入せられ居る事がある或は薬品の臭気あるものがあり亦は漬物の臭気あるものあり、水にぬれたるものあり・・・中略・・・紙袋の出現はこれが利用完全のものなるに於いては進んで是れを採用するは最も悦ばしき事である・・・中略・・・旧来の麻袋は木綿袋となり亦此紙袋に変遷し旧来の麻袋は彼の客観的不快な・・・」

と書かれていて、つまり麻袋は高価、故に使い捨てではなく、色々な物品を入れる袋として活用されるため、濡れていたり、薬品や漬物の臭気が付いている袋があるので、紙袋に替えた方が良いという意見を述べている。

又同書の記事”白米紙袋使用の実験”安田商店精米所主 安田誠忠氏によれば

「現在広く一般に使用されている白米用の麻袋は、あらゆる点から見ていかにも不適当で・・・後略・・・」

とけんもほろろ。続いて

「昨年の秋、厚い堅固な紙で作られた美しい『白米紙袋』が考案せられ発売されたので、・・・中略・・・直ちに試用した」

とあるので、紙袋は私の年代よりもっと以前からあった事が分かった。続いて、

「しかし、白米は元来薄利である。麻袋を使えば、何回も何回も使用が出来るので袋代としては誠に少額で済むが、紙袋となれば、得意先へ米と共に引き渡してしまえば一回きりのもので、麻袋よりは余程高くなるから、薄利の米には苦痛である。同業者の大部分がこの紙袋を使用することとなればよいが、それまでの間は誠に苦痛である」

とあり、麻袋自体の単価は高くても再利用することが出来るので、麻袋の方が経済的らしい。この下りを読むと、100年近く前の話であっても、麻袋は持続可能な材料でありSDGsに沿っていたとも言えますね。

つまり、麻袋から紙袋への移行は歓迎するものの、使い捨ての紙袋は少ない利益がさらに少なくなるというジレンマにあったらしい事が分かった。思うようにいかないものですね。

米穀貯蔵の悩み・虫害・病害・鼡害

”米穀貯蔵に関する調査” 1954 年 農林省農業改良局農産課出版を読むと、1954年頃松戸市周辺は代表的な穀倉地帯ではなかったと見えて、松戸市という地名は登場せず、ピンポイントでは分からなかったが、東葛地域として手賀村、関宿町、安食町、大森町のデータがあった。

これを確認していくと貯蔵容器は俵、叺となっていた。またこれらの地域の代表的な虫害・病害・鼡害(そがい)は、穀象、鼠害で、手賀村関宿町は6月以降常時発生し、クロールピクリン、BHC毒薬を使い、安食町大森町は4月以降常時発生し、燻蒸法で対処していると書かれていた。

この穀象(こくぞう)、鼠(ねずみ)害という点については、松戸市でも子どもの頃、痕跡を見ているので、共通する悩みだったのであろうと思う。

その他

コメント