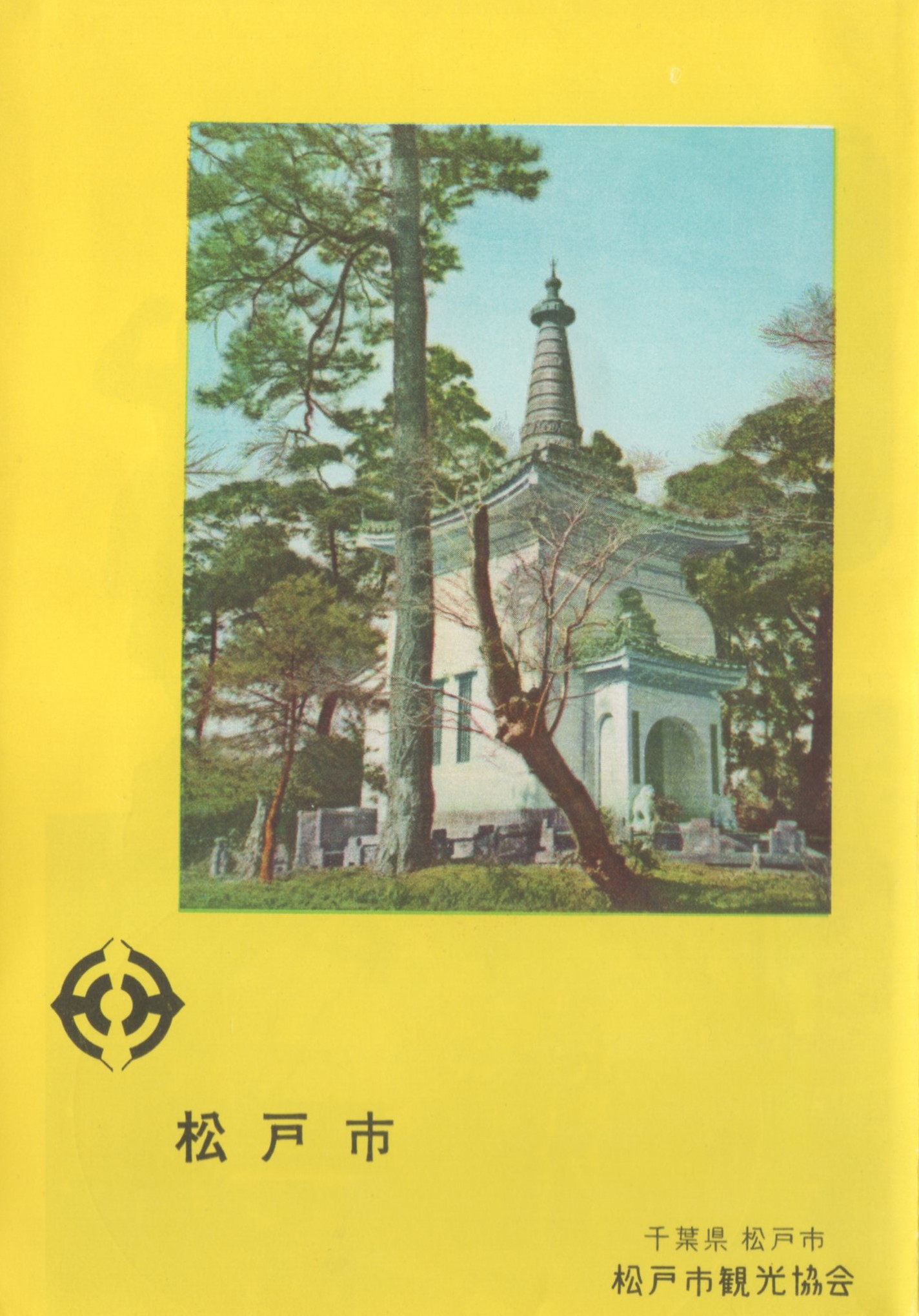

松戸市観光協会のパンフレット

このパンフはたまたま見つけたもので、松戸市観光協会が発行したものらしい。松戸市観光協会が発足したのが1955(昭和30)年である事から、多分このパンフレットが作られたのも同年、或いは翌年の昭和31年くらいではなかろうかと思う。

パンフの表紙

松戸市パンフレッド

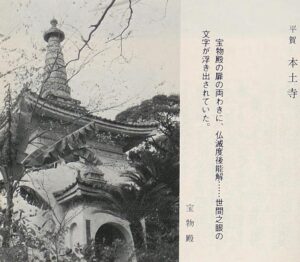

当初この建物の所在が分からず、頻繁にコメントを下さるうしとら様に聞いたところ、本土寺の宝物殿と教えていただきました。ありがとうございます。

「日蓮宗の本山めぐり : 祖山・霊跡・由緒寺院」本山会著

建物の尖塔が独特で、仏舎利を安置する舎利殿、仏塔のイメージを持っている。つまり所謂サンスクリット語で言うところのストゥーパのイメージを持った尖塔という事になる。

ストゥーパはその後規模の小さい仏塔であったり、或いはストゥーパを漢字に当てた卒塔婆にとって替わっているが、こういう大きさの尖塔を見るとシルクロードの先にある天竺の地をイメージしてしまう。三蔵法師の目指した場所・・・

松戸市の概要

松戸市の概要

松戸市は東経139度54分北緯35度47分に位す。地形上交通的価値の高い点は、王朝時代早くも認められ、馬10頭をおく駅が設置された。その頃都から下総、上総、常陸の各国府へ通ずる官道は江戸川を渡って松戸において分れ松戸を通る道は東海道の中路として重要視された。

その後、平安末期からは、国郡の制度が乱れ、荘園が起り、荘司出身の豪族が勢力を振うようになつた。鎌倉時代から室町時代にかけた松戸の性格は一変し、軍事的価値を帯びるようになつた。

江戸時代の松戸は水戸街道の宿場町として賑わい、本陣、脇本陣があつた。

明治6年千葉県の所管となり同11年郡区改正により、東葛飾郡の管轄になり、郡役所が旧松戸町に設置されたのを始め、つぎつぎに所管署が設けられ、政治的地方中心の機能を発揮するようになつた。その後東京の発展に伴ない衛星的機能を持つようになつた。昭和8年明村、同13年8八柱村を合併して、大松戸町となり、昭和18年高木、馬橋両村を合併して、市制を施行した。更に昭和29年小金町を合併、面積59.8平方粁、人口6万8千を擁する中堅都市たる実質を備えるに至った。過去においては、交通と軍事の要地として発展を見たが、今や時代の進運に伴ない、政治的地方要地となり、農産、教育、住宅の機能価値の高い東京都の衛星都市として、日本住宅公団による住宅地開発も行われ、進展の歩を早めつつある。

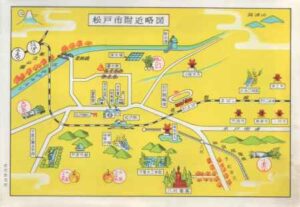

松戸市附近略図

松戸市付近略図

この付近略図は、松戸市商工会議所 観光協会発行の「松戸市観光名所」という絵葉書をすでに公開しているが、その絵葉書にも同様の付近略図が含まれている。多分同じころに発行されたものだと思う。ただ、このパンフの頃は松戸市観光協会として発足したあとで、絵葉書はまだ商工会議所内にあった頃なのかもしれない。

ただ、絵葉書セットにあった松戸市附近略図から、内容が少しアップデートをしていて、矢切ネギ、二十世紀梨、小金みつば、戸定館が記入されアップデートされている所が面白いなあ・・・と思いました。加えて、この当時は小金のみつばが主要農産品だったというのも興味深い。今は、小金のみつばの話はあまり聞きませんね!

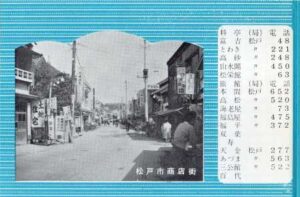

松戸市商店街

松戸駅周辺情報

この道の一番奥に見えるのが松戸駅の様なので、松戸駅前通りなのだろう。それにしてもこの頃、この道にはバスやタクシーなどは走っていただろうけれど、まだ本格的なモータリゼーションに至る前の頃なので、道路幅員がヒューマンスケールであった事に感心する。

写真に目を向けると道路左側の不動産屋さんはよくわからないが、その先に玉突と書かれている看板が見えるが、これは左折していった先にあったヤマト玉付き屋さん(現在は上本郷駅前通りにある)、またその先にあるパチンコ屋の看板は松戸会館。

道路右側にはアキモト、鈴木履物店の名前がある事から、現在の千葉銀行付近から松戸駅西口を見ている感じなのかもしれない。

又、料亭と旅館の名前が列記してある。

料亭:富吉、ときわ(とわきと書いてあるが誤字)、高砂、山水閣、松栄館

と続く。この中で現存するのは富吉だけかな?ときわさんは確か火災を出してしまい、その後、吉井町の新京成電鉄の線路沿いにお店を移した。いつなのか分からないが、くぬぎやま駅の付近で小さな割烹料理店をしていたが、それもいつしかなくなった。いつだったか、魚処吉泉さんで飲んでいたら、ときわの息子さんが訪ねてきて、「店閉めました」とあいさつに来ていたっけ。

高砂はその後、ホテル業だけになって現在に至るし、山水閣はイトーヨーカ堂が出来た時に無くなり、松栄館は現在は松栄館ビルになっている。ただ、名前は松栄館なのだが、当時の経営者とは関連が無いらしい。

旅館:本間、高松、海老屋、福島屋、福平、双葉、寿、天金、あづま、三公館、百代

この中で昭和37年頃にもあったのは、高松、海老屋、福平、双葉、天金、三公館、百代くらいかな?(福平は松戸駅東口の東京寄り)本間、福島屋、寿、あづまの行方が分からない。また、高砂通りに根戸屋旅館があった筈なのだが、それらから名称が変わったのかな?まつど旅館、宝月旅館、スター旅館などとの関係が分からない。

松戸は古くからある旅館以外に所謂連れ込みと呼ばれた店もあったとしても、案外旅館が多かったという事かもしれない。やはりある時期までは宿場町としての香りもあったのだなあ・・・と思う。

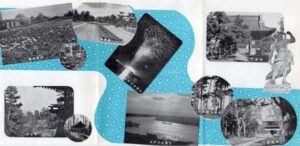

観光案内

観光案内

左上から園芸学校、八柱霊園、江戸川の花火、万満寺、左下から本土寺、江戸川の落日、相模台城址、東漸寺。

ここで、面白いのが、園芸学校という表現で、1949(昭和24)年5月:国立学校設置法により千葉大学に包括され園芸学部となっている事から、本来は園芸学校ではなく、千葉大学園芸学部と書くべきなのだろうけれど、敢えて古くから親しまれた呼び名を使っている。ここが観光協会ならではの、ウイットのある表現かな?と思う。

観光説明

観光説明

これは前節の観光案内の写真と共にあった解説となるのだろうと思う。画像だけでは読みづらいと思いますので、下にテキストで書きます。

松戸市の主要官公署

松戸市役所、松戸警察署、松戸税務所、松戸郵便局、松戸電報電話局、千葉地方裁判所松戸支所、千葉地方検察庁松戸支部、千葉地方法務局松戸支局、松戸県税事務所、東葛飾農林事務所、東葛飾社会福祉事務所、食糧事務所松戸支部、松戸公共職業安定所、松戸労働基準監督署、松戸渉外労働管理事務所、松戸保健所、国立松戸療養所。

〇万満寺 臨済宗大徳寺の末寺にして法王山と号し、本尊の釈迦牟尼仏は、聖徳太子の彫刻にして当寺中興開祖大徳寺96世謹甫和尚の天文8年従西宗柴野大徳寺の請来にて安置し、その他唐国伝来の魚籃観音、太田道灌作の観音像、太閤秀吉の制札、徳川将軍代々の御朱印状等が寺宝とされております。

〇国宝仁王尊 仏工運慶の作にして万満寺山門に安置し現在国宝の指定を受けております。

〇本土寺 松戸市平賀字長谷にあり日蓮宗本山なり。弘安2年日蓮大聖人御授与の本尊の脇へ日朗書判を加え三本三長となす。即ち池上長栄山本門寺、平賀長谷山本土寺、鎌倉長奥山妙本寺を言う。日朗、日輪、日像三勝聖人の誕生の地として有名である。尚境内には「乳出の御霊水」という井戸あり、この水を頂き記念すれば必ず乳を授けられるといい一名子育ての寺とも言う。

〇東漸寺 浄土宗鎮西派にして関東18檀林の一つであり、本堂屋上には葵の金紋が3個あり、金字の額は華項尊秀法親王の筆にして本尊は阿弥陀如来であります。

〇黒観音 松戸市幸谷福昌寺に安置され天平年間勅命により僧行基が東国に下りこの地に来られた際、水中より光沢非凡にして漆黒の一霊木を得て5尺3寸の十一面観音像を彫刻したといわれ稀世の尊像にして後世黒観音と称えられ諸人の信仰頗る厚くその名は近隣に高い。

〇松戸神社 祭神は日本武尊を奉祀す。日本武尊御東征の時此の地に祭場を設け御親ら伊勢大神を遥拝し給い凶徒降伏の御祈願をなされたという。里人命の徳を慕い陣営跡に社営を造りたるものが現在の松戸神社である。

〇相模台城址 松戸市東方一帯の丘陵にして、建長元年北条長時此の地に城を築いてより、義宗、久時、守時迄の四代の城跡であります。現在相模台公園となり昔の面影はない。

〇小金城址 松戸市大谷口台にあり、脚下に万頃の坂川平野をみ近くは流山松戸の名色一眸の間にあり、遠く武相の連峰富士の秀嶺を頂くを望み、国光絶佳の地であります。此の城は高城胤吉、胤辰、胤則の三代の居城でありましたが、天正18年5月開城して徳川氏の所領となった。現在、空堀等昔の面影があり四季の花が咲き乱れております。

〇東京都八柱霊園 市の東方4粁の地点にあり、面積約30万坪を用し、自然の丘陵起伏を巧妙な人工を加え優雅な一大公園墓地である。

〇千葉大学園芸学部 本市東南丘陵の上に在り、江戸川に臨み空気清く松蔭幽静の境間に修学の好区であります。なお「ぼたん」といえば名実ともに天下に冠たるものがあり他の追従を許さない。数百種の「ぼたん」の花時には研を競うて咲き誇り帝展其の他の出品にはここから生まれる。このほか”お花の国”だけに東洋一を誇る大温室があり、そこには南国を想わせる情趣豊かな大バナナ、パパイヤは勿論、内外の高級な草花が栽培され、四季を通じて咲き乱れ宛ら(さながら)常夏の国を現出している。

〇獅子舞 毎年9月20日日枝神社(松戸市和名ヶ谷)の祭礼の日に行われる。此日三疋獅と称する猛獣に擬した奇異なる面を被れる者3人、各々異様な服装をし、五穀豊穣を祈りつつ舞楽を神前に奏する。

〇一月寺 松戸市小金下町にあり、元金竜山一月禅寺という。有名なる虚無僧寺にして普化宗(ふけしゅう)の本山であります。正嘉2年金先右山禅師が開基して後、法燈綿々明治4年に至りしが、同年同宗の一派を停止せられ、今や一詞堂として存するのみである。

又、左写真は獅子舞、右写真は松戸競輪場

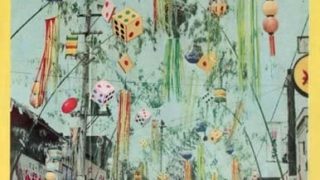

松戸音頭

松戸音頭

松戸音頭は島倉千代子さんと加藤雅夫さんの音源がYouTubeにあるので、ぜひ聞いていただきたい。コロンビアから昭和53年1月に発売されたそうだ。

関連ページ

コメント